GW東北山行の3座目として、岩手県の最高峰・岩手山(2038m)に登りました。

八幡平から下山後、岩手県滝沢市営の馬返しキャンプ場へ移動。馬返し登山口に向かっているときに仰ぎ見る岩手山は、富士山に向かう時の裾野の様子を思い出させ、活火山で片側が削げているように見えることから「南部片富士」とも呼ばれているとのこと、納得です。

登山口駐車場に夕刻に到着、キャンプ場は駐車場から少し歩かねばならず、駐車場は広々と快適で、登山者の前泊の人々はほぼ車中泊のようで、陽も陰ってきていたので我々も車中泊としました。駐車場横直ぐのお手洗いは、ぼっとん式でしたが、少し登ったところのキャンプ場には綺麗な水洗式トイレがあり、湧き水『鬼又清水』もありました。早くに到着して準備する時間があれば、駐車場から少し歩きますが、快適なキャンプ場だと思います。岩手山が綺麗に見えます。

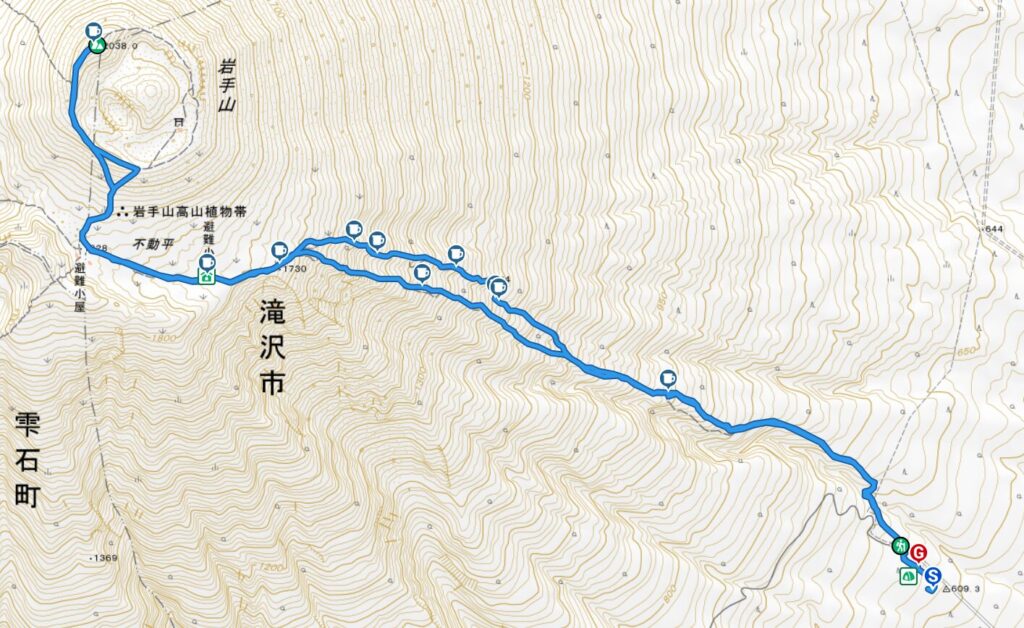

翌朝は快晴の登山日和、標準コースタイムで8時間と長丁場になるので、ゆっくりと登り始めました。馬返し(標高633メートル)登山口からの柳沢コースは、頂上に向かって右側の森林コースの新道と、左側のガレ場コースの旧道があります。登りは、新道を進みました。少しすると雪渓があり、新道と合流する7合目までは雪渓を何度も横切るため、ルートが分かりづらい箇所がありました。タチツボスミレ、ショウジョウバカマ、シラネアオイなど咲き始めた花々を見つけながら、眼下の景色を眺めながら楽しめます。

火口が見えるところまで登ると、頂上までの景色は富士山のお鉢巡りのようでした。平安時代、坂上田村麻呂が国家鎮護のために、岩手山に三尊の阿弥陀を安置して岩鷲山大権現社を創建したとされており、石像が沢山ありました。調べたところ、安政4年(1857年)に三十三の観音石像が立てられ、岩鷲山信仰の最盛期だったとのこと(参照: 岩手山の石像文化財、滝沢村教育委員会)。貞亨3年(1686年)に有史以来の大噴火が始まり、盛岡でも火山灰が激しく降り積もったと記録されています。

昨日登った八幡平、早池峰、遠くには鳥海山まで綺麗に見られ、東北の山々は本当にいいな~、と再びうっとりです。登山中に出会った、宝塚から息子さんと来られた方のお話では、今回が3度目の岩手山で、1回目は吹雪、2回目は強風で撤退されたとのこと。3回目のこの日は穏やかで風もほぼ吹いておらず、晴れ渡っていて無事登頂されて何よりでした。山頂でもとても喜んでおられたので、記念写真のシャッターを押させていただきました。各登山者に、山に向かっての其々いろいろなストーリーがあるものです。

写真の鼻にインパクトのあるのは獅子頭(権現さま)で、後ろには外輪山の妙高岳、岩手山最高峰は薬師岳です。山伏神楽の権現舞では、獅子頭を神の使いの聖なるけものの獅子として崇拝する以上に、神そのもので、神が応現したものと考えられ、権現様と呼んでいるそうです(参照:青森県史民俗編資料下北)。東北地方に分布する修験系神楽を、下北地方では「能舞」、岩手県の旧盛岡藩領では「山伏神楽」、秋田県では「番楽」、宮城県の陸前浜(県北東部)では「法印神楽」と呼ばれているとのこと。

と、いろいろ調べていると、またまた東北に行きたくなります。

下山は旧道のゴロゴロ岩のガレ場をひたすら歩き、無事駐車場に戻りました。翌日、盛岡駅辺りの北上川を渡る際に見えた岩手山、あの高くてかっこいい山に登ったんだと親近感を感じ、岩手県民になりたい気分に^_^石川啄木の歌「ふるさとの山に向ひて言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな」は、岩手山を詠んだものといわれているそうで、なるほど、岩手山が近くにあれば有難きです。岩手の人々の心の山ですね。

では、また次回のブログで!